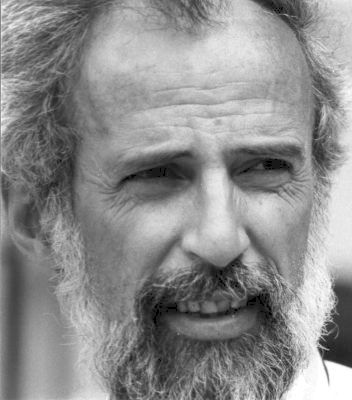

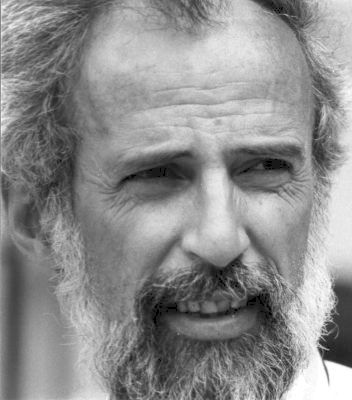

Giovanni è nato mezzadro e mezzadro è morto. Per settant'anni ha tenuto in piedi una bella cascina di cinque ettari; prima col padre e i fratelli, poi con la madre, infine da solo; quasi tutta vigna, sul versante al sole, dal retano alla strada sul dorso della collina. Quando non ce l'ha piú fatta il padrone ha venduto al capocellula del paese e lo hanno liquidato con una buonuscita da ridere.

"Cosa vuoi di piú?": gli hanno detto i compagni.

Al sindacato c'era andato per protestare. Dal padrone no; da lui giustizia non se l'era mai aspettata. Cosí ha accettato due stanze in una cascinotta poco sotto; un migliaio di viti e un lungo prato asciutto; sempre a mezzadria, ma fuori contratto,…per carità.

A settantanni ha ricominciato da capo. Potava e tagliava l'erba con la falce grande, la falce della morte. Ci ha messo due anni a riempire il fienile di erba secca, magra, piena di spine e il terzo il "Fuinot", che fa il mediatore, gliel'ha chiesta.

"È roba grama, ma con questa siccità sistemo anche lei. Domani faccio il carico, la peso e poi ti dico quanto". L'ha caricata e non si è piú fatto vivo.

La storia me l'ha raccontata Giovanni, l'estate dopo, accoccolato a tirare una nota, sotto il covone dell'ultimo taglio. Ormai trascinava una gamba e si fermava a prendere fiato ogni quattro passi. Ho tentato di convincerlo a farsi le sue ragioni, a cercare il Fuinot, o almeno a lasciare che lo cercassi io.

"No –ha risposto–, non è il caso. Mi ha detto che veniva lui e io aspetto…Se sarà uomo…".

Oggi quel campo è mio. Confina con la vigna che Giovanni mi ha insegnato a potare, ma il fieno non lo faccio, né con la falce a mano, né con quella a motore, che in mezzora mi fa pulito tra i filari. Quell'erba non la taglio, la brucio, alla fine di marzo, secca di due stagioni, insieme alle puasse e agli scarti delle canne. Non la taglio, la brucio, perché Giovanni se ne è andato e il suo fieno nessuno glielo ha pagato. "Se sarà uomo" si è preso anche i suoi mobili e gli attrezzi con quattro soldi dal figlio del fratello. "Per solidarietà di partito": dicono.

Ogni settimana tre giorni di pioggia. Era giugno, l'erba cresceva appena tagliata e non c'era modo di arare. Tutti i sabati tornavo al paese, preparavo una brenta di verderame e via con la pompa a mano tra i filari.

I tralci nuovi non erano piú lunghi di tre palmi, verdi di un bel verde tenero e indifeso. In meno di un'ora avevo finito. Tre carichi e la vigna cambiava colore, s'incupiva come a farsi resistente. Lui il solfato lo aveva già dato nel corso della settimana. Cosí avevamo tempo per chiudere il pomeriggio insieme nella sua cucina, vicino alla stufa, al riparo dell'acqua del cielo e delle pompe.

Invariabilmente stappava una bottiglia e tirava dalla madia sempre gli stessi biscotti. Poi fumava tre o quattro sigarette di trinciato forte, di quelle fatte a mano con le cartine e tra l'una e l'altra si lasciava andare a qualche ricordo.

Le sigarette gli venivano magre e storte e il tabacco finiva quasi tutto sui pantaloni mentre le arrotolava con le mani callose. Aveva imparato al fronte; ma del fumo la guerra gli aveva lasciato il vizio, non l'abilità. Forse perché non c'era andato ragazzo, come i fratelli, ma uomo fatto.

Loro erano partiti nel '15, quando lui di anni ne aveva una dozzina appena e aveva passato primavera ed estate con la pompa a spalle, proprio come in quel giugno. Se la ricordava cosí la prima guerra: tre anni ininterrotti di pioggia, anche se non era stato proprio quello il clima, e ricordava le uve, salvate a spese della schiena.

Alla seconda, invece, c'era stato, come in sogno e, se non gli chiedevi, ne parlava anche.

Era partito uomo fatto, ma uomo fatto dal lavoro, dalla zappa, dalla falce, dall'arte della potatura, dal governo delle bestie e dell'aratro, dagli inverni in cantina, dal pane "schietto", dalle minestre di fave, dai comandi gridati del padre e dal borbottare quieto della madre. Cosí della guerra non aveva assimilato nulla che non appartenesse già a questo suo mondo. Non il senso della gerarchica, non l'aggressività e la violenza, neppure l'angoscia e la paura, l'orrore della fame e del freddo.

Era stato in Russia e ricordava le pianure seminate a grano, a mais, a girasole: infinite, sempre uguali, percorse da carovane di carri e di trattori, da file di aratri allineati per quattro, otto, dodici. Battaglie e scontri, reparti, armi, russi e tedeschi? Nulla. Al piú sbiadite comparse sullo sfondo di un mondo agricolo da favola. File d'aratri e sigarette, sigarette e carri carichi di pannocchie giganti. E poi…? Poi, al mattino, il primo treno, quello delle quattro, che passa lontano parecchi chilometri, ma che col "marin" senti puntuale ogni notte mentre esce fischiando dalla galleria. "La sveglia di Stalingrado": diceva e ogni mattina alle quattro si alzava, accendeva la prima sigaretta e aspettava paziente la luce del giorno per i primi lavori.

Tutte le mattine alle quattro da quarant'anni, come a vegliare sul fronte, una sigaretta dopo l'altra, e negli occhi persi una malinconia che ti consuma, in solitudine, perché è in solitudine che si aspetta, in guerra come in pace, di tornare a casa o forse di partire di nuovo e per sempre.

"Dopo Pasqua faccio sempre il giro del paese e delle frazioni per benedire le case – mi ha raccontato il parroco –. È una vecchia tradizione che mi serve per conoscerli. Da Giovanni, però, non c'ero mai stato. In verità non sapevo neanche dove abitasse. In chiesa non ci mette piede e io coi miei cinque anni di parrocchia sono ancora troppo nuovo per questa gente.

"Poi l'altra settimana l'ho intravisto mentre infilava una stradina incassata tra i tufi e l'ho seguito. È cosí che sono arrivato al vostro borgo. Tutte case vecchie e abbandonate, da non sapere dove possa viverci un cristiano. Per parcheggiare la macchina l'ho perso di vista e stavo per tornare indietro, quando mi ha dato una voce: «Prevosto, lo prende un goccio?».

"Non credevo mi avesse notato e invece era lí in mezzo al cortile con una bottiglia, due bicchieri e qualche galletta su un piatto piano del servizio. Ci siamo seduti sui gradini, al sole e abbiamo bevuto. In casa non mi ha fatto entrare e di benedizione non ho osato parlargli. Mi ha detto che aveva sarchiato 'i piccoli semi' e che adesso aspettava la pioggia.

"Vedrà che il Buon Dio gliela manderà abbondante –: ho buttato là per entrare in argomento. Ma lui ha tagliato corto: – Tutti gli anni ad aprile piove quanto basta e a volte anche troppo. Il Supremo ha fatto sempre quel che vuole –.

"Gli ho chiesto di cosa avesse bisogno e se voleva che passassi ancora a trovarlo. – Non si disturbi – mi ha risposto –. Ho quello che serve, ma quando le occorre un bicchiere di vino, è sempre aperto qui".

Questa la versione di Don Mario sul suo unico incontro con Giovanni. Giovanni, da parte sua è stato anche piú laconico.

"Lei è amico del parroco. È stato da me l'altro giorno. Abbiamo bevuto sulla scala. In casa mia non è mai entrato un prete. Mi è sembrato un brav'uomo. Non ha tirato fuori la politica. Una volta toccherà ben anche a noi di vincere. Spera che piova e sono stato d'accordo con lui. Viene sempre a piovere, prima o poi. Basta aspettare". Quindi, soprappensiero ha aggiunto: "Chissà perché è venuto. Forse aveva bisogno di parlare. Però non sapeva neanche lui. Gli ho detto del Supremo. Qualcuno sopra tutti che comanda bisogna pur che ci sia, ma noi non ci possiamo fare nulla. Ci teniamo i padroni in terra. Perché non dovremmo tenerci il Supremo in cielo?".

Parlava in fretta, mangiandosi le parole, come gli capitava quando era perplesso. Parlava accovacciato e col falcetto rasava l'erba davanti a casa, sotto il pero fiorito da quattro varietà di innesti. Giocava cosí negli ultimi anni della sua vita con quanto aveva imparato da ragazzo in un vivaio. A fine autunno se ne sarebbe andato. La tubercolosi ossea stava per bloccargli le gambe e quella polmonare doveva fare il resto, in fretta.

"Non prega mai, lei? Non ha niente da chiedere al Signore lassú? Non ha niente da dire a questo qui?": lo aveva sollecitato l'infermiera dell'ospedale, indicandogli il crocefisso appeso alla parete, preoccupata di vederselo morire con la sigaretta in bocca e senza il conforto del prete.

"Questo? – aveva risposto –. Ah sí, per questo una buona parola la direi volentieri; ma non so a chi. Sta peggio di me e non credo che al Supremo lassú importi qualcosa. Da quando sono al mondo l'ho visto sempre in quello stato".

E già, era un signore il Supremo, per lui, e ai signori piace ricevere e magari anche dare, quando si chiede in elemosina. A quelli, però, che non hanno piú niente per ricambiare, chiedere non conviene. Potrebbero trovarsi a dover ringraziare con inchini e servilismo che è peggio assai che morire. È come morire due volte: una prima perché devi e non c'è scampo, ma la seconda perché te lo sei voluto e hai ucciso dentro di te, da solo, quel poco che ti restava.

A Giovanni "la morte seconda" non poté far male.

La casa in cui ha vissuto fino a settant'anni è grande, quadrata, con stalla e fienile e fa da sponda alla comunale, proprio davanti al bivio, sotto la cappella della collina. Un tempo era una bellezza: tre piani fuori terra, di mattone rosso, grezzo, catturava l'occhio tutto per sé. Oggi è sempre imponente, ma quasi anonima, intonacata di bianco e giallo.

È qui che vengono affissi gli avvisi mortuari della borgata. Uno o due l'anno, perché di gente ne è rimasta poca e tutta vecchia. I manifesti vengono incollati bene e restano anche dodici mesi, prima che il vento e la pioggia li strappino via dal muro. Per lui l'avviso è stato incollato a dicembre dell'82.

Per due volte quell'anno lo avevano derubato. In casa, mentre era nei campi, e per la strada, dopo che aveva ritirato la pensione.

Un giovane elegante in automobile lo ha fermato per un'informazione e poi lo ha buttato nel fosso, strappandogli la borsa della spesa. Duecentomila lire, una formaggetta di pecora, poco pane e un pacco grande di "pasta cani" (maccheroni rotti e di scarto per la zuppa dei due bastardi). A tanto ammontavano le sue ricchezze e per quel mese poté farne a meno.

"Sembrava gentile, ma doveva essere mal preso se aveva bisogno di quella poca roba – commentò la sera e concluse – Per fortuna i cani erano rimasti a casa, se no chissà che confusione avremmo fatto su quella strada".

Solo e isolato tutto l'anno sapeva di essere senza difesa contro ogni tipo di malanno, ma non se ne faceva un problema. "Ogni collina ha i suoi vecchi. Fortunata quella vigna che ne ha ancora uno": rispondeva a chi gli chiedeva perché non si ritirasse in una casa di riposo.

"Di terra qui – mi confidava un giorno – non ne abbiamo mai avuta. Ma i Recetto vengono dall'Inghilterra, dove stavano bene ed erano proprietari. Poi, per qualche guerra o imbroglio che non so, hanno dovuto venir via e mettersi in casa d'altri. Sempre mezzadri, a lavoro in cascine straniere, senza servire, però. I patti sono patti. Tu metti la terra, io le braccia e facciamo a metà. Tu sei padrone, hai la roba, prendi del raccolto, controlli ma non comandi. Io sono mezzadro, non ho nulla, fatico, ti do del frutto, ma non obbedisco".

Sull'origine dei Recetto inventava o qualche altro aveva inventato per lui, ma sul suo modo di vivere la mezzadria era coerente fino allo scrupolo. Non l'ho mai sentito rispondere male alla "Signorina" che gli aveva affidato terra e casa, dopo lo sfratto dalla cascina rossa. Proprio come non l'ho mai visto eseguire uno solo dei lavoretti che gli ordinava per sé, come aggiunta di corvè personali: bagnare i fiori, scopare le scale, portare la legna. "Si crede di avere lo schiavo – ci scherzava sopra –, ma io faccio quello che devo fare, non quello che vuole lei".

Anche alla fine, suo nipote cercava di fargli ammettere che s'era messo fuori uso le gambe cadendo dal mandorlo mentre abbacchiava per la "Signorina". Avrebbe potuto farle avere delle grane e strappare un risarcimento. Lui scuoteva la testa e replicava che, se fosse stato per lei, su quella pianta non sarebbe mai salito. Abbacchiava le mandorle perché era ora di batterle. In quanto al sacchetto che aveva dato alla Signorina si trattava della metà dovuta. Le gambe? Le gambe non avevano ceduto perché era caduto. Era caduto perché, poco a poco, se ne erano andate per conto loro, a forza di correre dietro la campagna. "Tutto si consuma: il bastone della polenta come le ossa, a furia di rimestare e di sbattere".

Giovanni senza terra sapeva di essere nato con la morte addosso e con la sconfitta nel sangue, ma non voleva che la sconfitta e la morte lo piegassero all'umiliazione e che, per il gusto della rivalsa, potesse essere messa in gioco tutta una vita spesa a difesa della sua povera libertà di restare uomo.

Giovanni è morto con gli ultimi freddi dell'82; il suo manifesto è stato incollato a dicembre, ma io l'ho visto a primavera avanzata. Per il funerale, con la neve, non ho giudicato opportuno affrontare il viaggio. Cosí dove è la sua tomba di preciso, oggi, non saprei, ma ricordo bene quel che stava scritto all'angolo della sua vecchia casa, là dove passano tutti quelli della collina: "…è morto Giovanni Recetto, detto il Re…".

Solo quarant'anni fa in questo borgo vivevano quattro famiglie. Vivevano in tre case, otto stanze, un laboratorio da falegname, due stalle, due fienili, una cisterna d'acqua piovana e un gabinetto a pozzo. Gabinetto e pozzo stavano l'uno in faccia all'altro nei pochi metri del cortile interno, allo snodo delle tre case: la cisterna a valle. Il gabinetto portava la scritta "Ritirata" sullo stipite, proprio come nelle vecchie stazioni, non pitturata però, graffiata con un punteruolo.

Delle dieci persone, che si muovevano in questo piccolo spazio, non è rimasto nessuno. Se ne è andato il Nin con "le sue donne" (moglie e due figlie) a lavorare a Genova. Se ne è andata la zia, proprietaria del borgo, lasciando tutto ai nipoti. Se ne è andato il falegname, piegato e ripiegato dalla poliomielite, quando le botti sono diventate di cemento. Ha cominciato a sentire con le mani e, mentre la sua Maria gira i mercati con due valigie di biancheria, lui aggiusta le ossa giú in pianura. Alla fine è partito anche Checco, il mezzadro con famiglia. Hanno comprato una cascina tutta loro e hanno cominciato a farsi vedere in chiesa, ma solo a Pasqua, tutti e tre insieme.

Oggi le case sono vuote. Le aprono i nipoti qualche settimana col caldo; ma per cinque anni ancora ci ha vissuto Giovanni, fratello di Checco, ereditandone la mezzadria.

È stato Giovanni che mi ha piantato la vigna, quando ho deciso che doveva essere salvato qualcosa della mia adolescenza, ed è stato lui che mi ha insegnato a potare. Giovanni non ha mai imparato il mio nome; mi ha sempre chiamato Carletto.

Aveva due cani, che mangiavano quando lui si ricordava di mangiare. Facevano la fame. Lilla era buona da tartufi, piccola, bianca e disperata. Stava sempre alla catena e mordeva, quando poteva. L'hanno uccisa perché non si lasciava slegare. Ferruccio sembrava un barbone nero da pagliaio. Aveva il carattere del padrone, muoveva adagio, non entrava mai in casa d'altri e faceva quello che sapeva per campare senza dar fastidio. È morto sperso per il mondo un anno dopo il padrone per un bagno con lo sciampo, nel tentativo di sfuggire alla misericordia dei vivi.

Giovanni teneva anche conigli e galline, ma di carne non ne mangiava quasi. I suoi conigli giravano liberi per il borgo. Avevano scavato decine di gallerie sotto il pavimento della stalla e acchiapparli era impossibile. Se gliene recuperavi qualcuno, lui lo rinchiudeva con gli altri e, quando se li ritrovava tutti nella vigna, borbottava: "È inutile, chiusi non vogliono stare".

Anche le galline non avevano nido fisso. L'uovo lo facevano dove capitava e chi lo raccoglieva doveva tenerselo. A lui era impossibile fare accettare qualcosa, persino del suo.

Quando riposava parlava volentieri e … quando lavorava. Non che fosse di molte parole; ma ogni tanto, tra lunghi spazi di silenzio, inseriva brevi e rapidi discorsi. Preferiva seguire il filo del suo pensiero, piuttosto che rispondere a tono. Parlava per te, parlando per sé. A botta e risposta non si costruiva nulla, ma, ragionando ciascuno per proprio conto, si comunicava bene, anche se quello che tu capivi non sempre era quello che lui diceva.

Usava mezze frasi e periodi sospesi. Ogni parola avrebbe dovuto essere decifrata e diluita come un concentrato di discorso. Solo una lunga consuetudine ti metteva in grado di afferrare qualcosa del suo dialetto, che non era quello della collina, ma il frutto di un lungo lavoro di limatura e di sintesi personale.

Non si preoccupava di descrivere e argomentare. Andava avanti per impressioni e immagini buttate là; evocava un mondo che, non possedendo, potevi intuire, non penetrare.

Tutto quello che ho imparato non l'ho imparato perché me lo ha insegnato, trasmettendomi quello che lui sapeva come lo sapeva, ma perché me lo ha risvegliato dentro con qualche espressione allusiva, a volte estremamente semplice e comune, ma del tutto essenziale. Il resto è venuto per imitazione: gesto da gesto, compreso il muoversi e il vestire.

Nel vecchio borgo riesco a vivere soltanto come viveva lui e solo là, mimandolo piú o meno consciamente, piú o meno fedelmente.

Poto: spoglio la vite di tutti i tralci meno uno, "quello giusto"; lascio "sei sette occhi all'altezza del ginocchio e,quando è il caso, un lichet" di rincalzo ("due occhi" su uno spuntone piú in basso). "Quello giusto", "quando è il caso" ho dovuto deciderlo da me, cogliendo altri indizi, collegandoli a mio giudizio, confrontando i risultati, pescando informazioni a caso.

Un'idea di come si debba potare me la sono fatta nei cinque anni che ho lavorato con lui e potrei anche tentare di tradurla per esteso, come ho fatto per altri "detti", per altri insegnamenti che Giovanni mi ha lasciato col suo discorrere spezzato e suggestivo, ma preferisco non farlo.

Sicuramente so potare come Giovanni, perché come lui raccolgo dalla mia vigna quanto lui raccoglieva dalla sua e come lui faccio un mosto rosso, che non piace a chi non vuole trovare fondi nelle bottiglie e desidera che il vino lo disseti senza togliergli un po' anche la fame. Mai, però, potrei garantire che il suo pensiero sulla potatura corrisponda esattamente al mio e che le mie espressioni non finirebbero col suonare come la banalizzazione tecnica di un'arte che si apprende per imitazione e non per studio, che si può esercitare, non tradurre in concetti.

Forse, se avessi pensato prima a questo aspetto della mia esperienza giovannea, non avrei scritto queste pagine che fanno dire al loro protagonista molto piú e molto meno di quanto lui stesso diceva. Ma avrei potuto pensarlo prima di scriverle?

Ora lo so: queste pagine sono pagine di un testimone che non pretende maggior credibilità di quella pretesa da qualsiasi discepolo che voglia raccogliere e trasmettere ciò che ha imparato, o crede di avere imparato, dal proprio maestro. In quanto tali esse vanno lette, con la chiara consapevolezza che, attraverso la loro lettura e interpretazione, è ormai possibile raggiungere il "Giovanni della storia" unicamente grazie al "Giovanni della memoria" (stavo per dire "della fede") e raggiungerlo da solo a solo, unicamente là dove Giovanni ha vissuto, come in un luogo santo, a non piú di un tiro di schioppo dalla cisterna e dalla "ritirata".

( Da, Storie mancine , Diabasis, Reggio Emilia).